K3-Kongress 2024 in Graz

Der K3-Kongress 2024 in Graz ist vorbei - wir sagen Danke an die über 370 Teilnehmenden! Hier finden Sie die Nachlese und weitere Infos zum vergangenen Kongress.

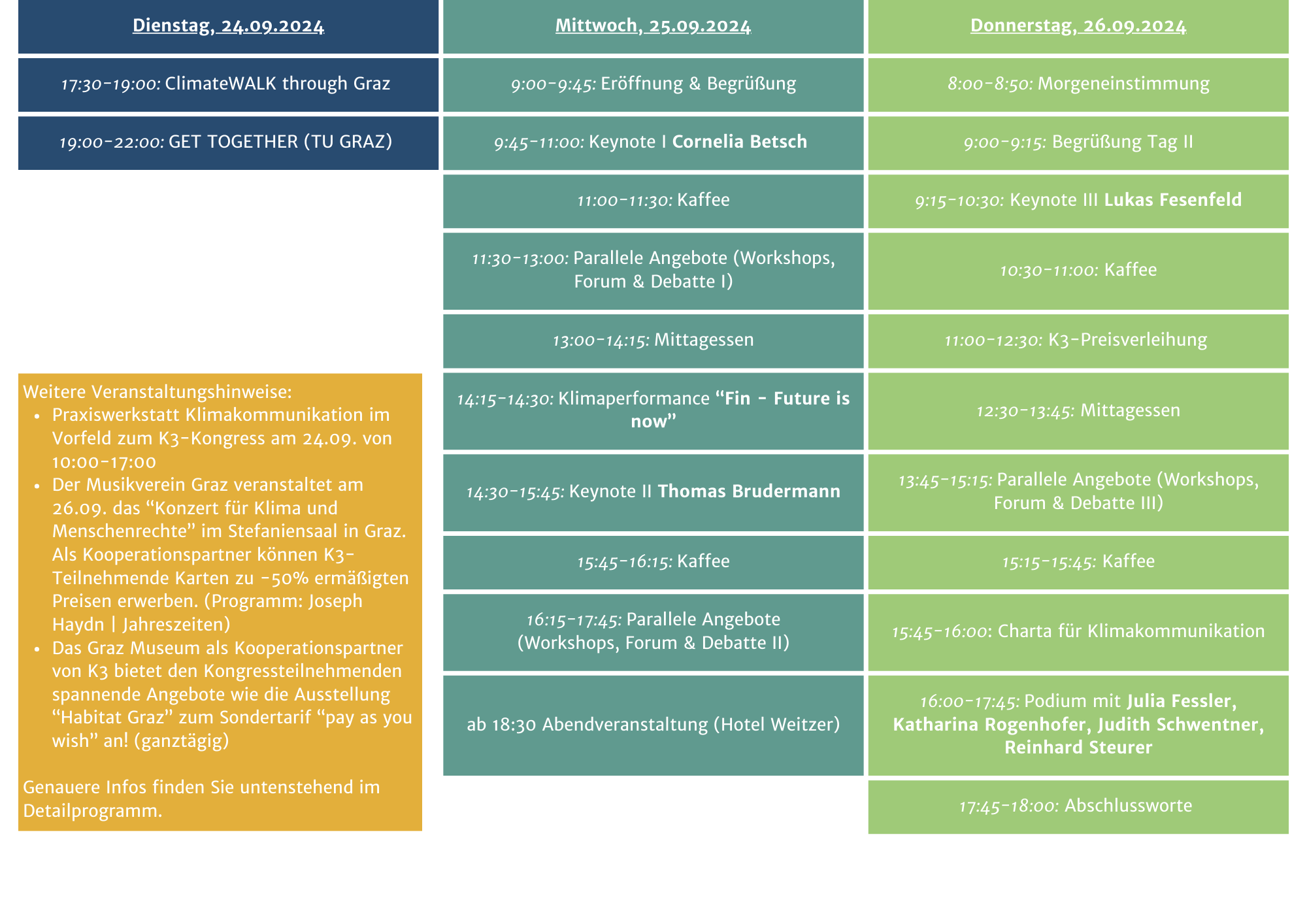

Das war das Programm des diesjährigen K3-Kongresses:

Hier finden Sie eine knappe Programmübersicht und untenstehend finden Sie das Detailprogramm.

Dienstag, 24.09.2024

Der Kongress beginnt offiziell am Mittwoch. Am Dienstag haben Sie aber bereits die Möglichkeit, beim gemeinsamen Get-Together die anderen Teilnehmenden sowie die Stadt Graz kennenzulernen.

17:30-19:00 Uhr

Kunsthaus Graz bis TU Graz

ClimateWALK through Graz*

Stadtspaziergang mit Studentinnen der Universität Graz

Mehr Informationen

Student:innen der Universität Graz haben im Rahmen einer Lehrveranstaltung zu “Veränderungen organisieren” einen „Climate Walk through Graz“ für den K3 entwickelt, der es unseren Gästen ermöglichen soll, die Stadt Graz kennenzulernen und dabei auf dem Weg verschiedene Plätze zu entdecken, die teils besser und teils schlechter an die Folgen der Klimakrise angepasst sind. Die Studentinnen werden dabei zwei Gruppen zu je 25 Personen vom Kunsthaus Graz, über Hauptplatz und Jakominiplatz, Kaiser-Josef Platz und Oper bis zur TU Graz führen, wo im Anschluss das „Get Together“ stattfinden wird.

Anmeldepflichtig!

19:00-22:00 Uhr

Rooftop Mensa TU Graz, Stremayrgasse 16, 8010 Graz

Get-Together*

Gemütliches Treffen am Vorabend des Kongresses

Mehr Informationen

Das informelle Treffen, das allen, die bereits am 24.09. angereist sind, die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein und Austausch bietet, wird vom Hausherrn und ehemaligen Rektor der TU Graz, Harald Kainz, eröffnet.

Anmeldepflichtig!

10:00 - 17:00 Uhr

Universitätsstraße 15, Bauteil B, 4. Stock, 8010 Graz

Praxiswerkstatt Klimakommunikation im Vorfeld zum K3-Kongress*

Mehr Informationen

Die Klimakommunikations-Trainer*innen Marianne Dobner und Dr. Christian Gutsche geben zur Einstimmung auf den K3-Kongress für Klimakommunikation einen Überblick zum Thema Klimakommunikation und unterstützen bei der (Weiter-)Entwicklung eigener Klima-Projekte und Klima-Gespräche.

Weitere Infos und Anmeldung hier.

ganztägig

Sackstraße 18, 8010 Graz

Ausstellung: “Habitat Graz”, Stadtoase u.v.m. – Angebote des Graz Museum

Mehr Informationen

Das Jahresprogramm „Stadt Natur“ des Graz Museums rückt die Grazer Lebenswelten und Ökologien ins Zentrum. Dabei steht der Versuch, die Stadt in ihrer Gesamtheit als einen sich ständig ändernden Organismus zu lesen – als ein fortwährendes Zusammenspiel menschlicher und nicht menschlicher Lebewesen, belebter und unbelebter Natur. Die Methoden der jungen Disziplinen wie der Multispezies-Ethnologie oder des Multispezies-Urbanismus machen die Komplexität, in der anthropogenes und nicht-anthropogenes Handeln in Beziehung zueinanderstehen, sichtbar. Der Blick auf das biodiverse Graz gewährt neue Sichtweisen: Anhand ausgewählter Grazer Ökosysteme und Typologien werden historische Entwicklungen und Veränderungen aufgezeigt.

Eintritt für Teilnehmer:innen am K3-Kongress zu Klimakommunikation: Pay as you wish

Weitere Infos finden Sie hier auf unserer Webseite oder auf der Webseite des Graz Museums.

Mittwoch, 25.09.2024

ab 08:00 Uhr

Univerisitätsbibliothek Graz, Foyer

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Registrierung

09:00-09:45 Uhr

Alumni-Hörsaal, Universität Graz

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Eröffnung

mit Eröffnungsworten von: Peter Riedler (Rektor der Universität Graz), Bernd Vogl (GF des Klima- und Energiefonds) und Anna Meyer (MUL, CCCA-Vorständin)

und den drei Botschafter:innen: Marcel Hänggi (für die Schweiz), Katharina Kropshofer (für Österreich) und Katja Weber (für Deutschland). Ihr Mandat ist es, dem Plenum des K3-Kongresses zu Beginn der Veranstaltung einen kompakten Überblick über den jeweiligen Stand der Klimadebatte zu geben – und den Kongress-Teilnehmenden einen fokussierten Blick auf die gesellschaftliche Realität der Klimakommunikation in den drei Ländern zu ermöglichen.

Moderatin: Irina Nalis

09:45-11:00 Uhr

Alumni-Hörsaal, Universität Graz

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Keynote I:

«Klimagesundes Verhalten fördern: Warum das Verständnis unseres Verhaltens für gute Klimamaßnahmen wichtig ist»

Cornelia Betsch, Universität Erfurt: Seminar für Medien- und Kommunikationswissenschaft und Direktorin des Institute for Planetary Health Behaviour (IPB)

Moderation: Irina Nalis

11:00-11:30 Uhr

Universitätsbibliothek Graz, Foyer

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Kaffeepause

11:30-13:00 Uhr

Verschiedene

Parallele Angebote: “Eine breite Basis für den Dialog miteinander schaffen”

In diesem Programmblock haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Angeboten zu wählen. Die Workshops sind anmeldepflichtig.

Forum und Debatte I – Zwischen Kipppunkt und Sollbruchstelle (Alumni-Hörsaal)

Die Klimadebatte und gesellschaftlicher Zusammenhalt

In diesem Forum & Debatte werden wir mit vier Podiumsgästen darüber diskutieren, wie Klimakommunikation dazu beitragen kann, den Zusammenhalt der Gesellschaft für eine gemeinsam getragene, klimafreundliche Zukunft zu stärken. Dabei werden wir folgende vier Thesen erörtern:

1. Die meisten Menschen sind keine Gegner:innen, sondern Bündnispartner:innen (in spe) für guten Klimaschutz: Die Gesellschaft ist für einen Aufbruch in Richtung einer klimafreundlichen Zukunft prinzipiell durchaus bereit und aktivierbar.

2. Die Transformation braucht eine neue Streit-, Konflikt- und Debattenkultur, die nicht in binären Kategorien angelegt ist.

3. Gesellschaftlicher Zusammenhalt im Klimaschutz lässt sich nicht allein mit rhetorischen Mitteln und auf diskursiver Ebene herstellen. Er braucht Substanz. Deswegen gehören Fairness, Gerechtigkeit, Modernisierung und Verlässlichkeit ins Zentrum der Klimadebatte.

4. Die Debatte über Klimagerechtigkeit läuft Gefahr, genau jene Ängste zu wecken, denen sie begegnen will.

Impulse:

- Juliane Berger, Umweltbundesamt

- Maximilian Jungmann, Heidelberg Center for the Environment (HCE)

- Norman Schumann, KLIMA° vor acht e.V.

- Katja Weber, Reflekt

Organisation und Moderation: Jérémie Gagné (More in Common) und Carel Mohn (Klimafakten)

Workshops I: Wählen Sie aus sieben verschiedenen Workshops aus.

WS I/1: Klimafolgenanpassung geht alle an. Bürger:innenbeteiligung auf nationaler Ebene weiterdenken (LS 15.01)*

In Deutschland entwickelt die Bundesregierung eine neue, vorsorgende Klimaanpassungsstrategie. Das federführende Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt haben im Jahr 2023 Stakeholder und flankierend Bürger:innen zu jeweils spezifischen Fragestellungen in mehreren hauptsächlich konsultativen Formaten, z.B. Dialogveranstaltungen, beteiligt. Die Beteiligungsformate wurden evaluiert. Im Workshop soll basierend auf diesen aktuellen Grundlagen diskutiert werden, wozu (bspw. im Sinne von konkreter Politikberatung oder zur Förderung der öffentlichen Debatte) und wie (bspw. in einem verstetigten Ansatz) Bürger:innen auf nationaler Ebene an Themen der Klimafolgenanpassung beteiligt werden können und sollten.

Leitung: Lukas Dorsch und Sebastian Ebert (Umweltbundesamt, Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung (KomPass))

WS I/2: Über Klima reden? Über Klima zuhören! Das Talking Hope Framework für eine sozial inklusivere Klimakommunikation (LS 15.02)*

Sozial schwächer gestellte Menschen sind in Klimaszene und der Debatte über die Gestaltung unserer Zukunft wenig vertreten und doch von den Folgen der Klimakrise besonders betroffen – auch im globalen Norden.

Wir sehen soziale Teilhabe als Schlüssel für eine erfolgreiche grüne Transformation. Als Team von Fachleuten aus Kommunikation, Public Engagement und Sozialer Arbeit haben wir ein Methoden-Framework für partizipative, peergeführte Kommunikation entwickelt, das wir in Projekten mit sozial benachteiligten Menschen z. B. mit nichtakademischen, ländlichen oder migrantischen Hintergründen nutzen.

Im Workshop stellen wir unsere Methodik vor und üben in ko-kreativen Formaten, wie man über Klima mit Menschen reden kann, die von sich selbst oft sagen, dass sie viel drängendere Sorgen haben.

Leitung: Eva-Maria McCormack, Anna-Zoë Herr und Jenny Bischofberger (Talking Hope gUG)

WS I/3: Vision:En 2040 – Unsere Ideen, unsere Energiewende. Interaktiver Workshop: Gemeinsam zur lokalen Energiewende (SR 15.15)*

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist kritisch für die Energiewende, doch lokale Projekte stoßen oft auf Widerstand. Das Institut für Umweltplanung der Leibniz Universität Hannover (IUP), die Klimaschutzagentur Region Hannover gGmbH (KSA) und die IP SYSCON GmbH haben ein digitales Dialogsystem entwickelt, um Kommunen dabei zu helfen, den Ausbau erneuerbarer Energien vor Ort unter Einbeziehung der Bevölkerung zu gestalten. Das webbasierte Tool ermöglicht es den Teilnehmer:innen, die zukünftige Energieversorgung ihrer Gemeinde zielgerichtet und spielerisch anzugehen und verschiedene Szenarien zu diskutieren. Im Zentrum steht die Verbesserung der Akzeptanz erneuerbarer Energien im direkten Umfeld der Beteiligten.

Leitung: Stefanie Busch (IP SYSCON GmbH), Malte Viergutz (IUP Uni Hannover)

WS I/4: Das Aktivismus-Dilemma. Balancieren zwischen Aufmerksamkeit und Akzeptanz von Klima-Aktionen (SR 15.22)*

Im letzten Jahren haben die Aktivist:innen der letzten Generation mit disruptiven Methoden viel mediale Aufmerksamkeit erhalten. Gleichzeitig war die Berichterstattung geprägt von fehlender Akzeptanz. Dieses Spannungsfeld zwischen Medienaufmerksamkeit und öffentlicher Wahrnehmung von Aktionen wird auch Aktivismus-Dilemma genannt. Wie können kollektive Aktionen eine ausgewogene Balance zwischen beiden finden? Wie wirken sich radikalere Klimagruppen auf die Wahrnehmung der gesamten Bewegung aus? Und wie kann die Berichterstattung über Aktionen zu mehr Akzeptanz von Klimaprotest beitragen? Mithilfe von Methoden des „Theatre of the Oppressed“ nähern sich die Teilnehmenden diesen Fragen an, beleuchten das Aktivismus-Dilemma von unterschiedlichen Perspektiven und treten darüber in Dialog.

Leitung: Mia Lehn und Katharina Götting (Wandelwerk e.B.)

WS I/5: Die Klimakrise ist nicht genderneutral. Eine Einführung (SR 15.23)*

Der Klimawandel unterscheidet nicht zwischen den Geschlechtern. Es gibt jedoch deutliche Unterschiede dabei, wie Frauen und Männer die Auswirkungen des Klimawandels erfahren. Frauen sind unter den Armen überrepräsentiert, in hohem Maße von natürlichen Ressourcen abhängig und oft von umweltpolitischen Entscheidungen ausgeschlossen. Ohne Geschlechtergerechtigkeit kann es aber keine Klimagerechtigkeit geben. Wenn wir über die Auswirkungen der Klimakrise sprechen, ist es wichtig diese Perspektive zu berücksichtigen und mitzudenken. Dieser Workshop orientiert sich an UN-Material um eine Einführung und Überblick zu geben. Die Teilnehmenden sollen so die Beziehung zwischen Gender und Klimakrise besser verstehen und in ihre Kommunikation übernehmen..

Leitung: Nina Noelle (Expertin für KlimaKrisenKommunikation)

WS I/6: Klima im Spiel: (nicht nur) für Nerds & Familien. Karten- und Brettspiele als wirksamer Träger moderner Klimakommunikation (LS 15.03)*

Neben Literatur und Film ist das Medium “Spiel” der dritte große Spiegel der Gesellschaft. Gleichzeitig gestalten diese Medien den öff. Diskurs mit und setzen Themen für Gespräche in Familie oder Freundeskreis. Spiele sind dabei — ungerechtfertigt — allerdings im Vergleich zu den erstgenannten(noch) unterrepräsentiert in der wissenschaftlichen Betrachtung, aber auch in der Umsetzungpraxis beispielsweise guter (Klima-)Kommunikation, obgleich sehr wirksam und zunehmend nachgefragt. Dabei können wir KK-Menschen enorm von der Spielebranche lernen, was das Erzählen guter Geschichten angeht. Und: die Spielebranche boomt aktuell bei Spielen mit Klimabezug. Dieser Workshop bringt viele solcher Spiele mit zum Reinschauen, Anspielen & Diskutieren. Und: wir entwickeln gemeinsam einen kleinen Prototypen eines K3-Spiels.

Leitung: Robert Dağcı und Lisa Bührmann (EUMB Pöschk GmbH & Co KG / ENERGIETAGE Berlin)

WS I/7: Die Kunst des klimafreundlichen Alltags. Klima Life-Hacking WorkShop mit Thomas Brudermann, Autor “Die Kunst der Ausrede” (SR 15.13)*

Je mehr negative Informationen und Bilder zur klimatischen Zukunft auf unserem Planeten auf uns einprasseln, desto gelähmter werden wir. Viel zu wissen, macht es nicht immer leichter. Wie bleibst Du dennoch Herr oder Frau deiner Zukunft?

Indem Du mit kleinen Schritten deiner Vision von einem guten Leben jeden Tag näherkommst. Wir gehen in diesem Workshop die berühmten, ersten Schritte mit Dir. Spielerisch, und doch konsequent.

Wo lebst Du heute schon im Einklang mit dem Planeten und wo geht noch mehr? Das erarbeiten wir gemeinsam und reichern unsere persönlichen Klima Life-Hacks mit Fakten aus der Klima-Psychologie an – Thomas Brudermann bringt seine Expertise zum menschlichen Entscheidungsverhalten in unseren Workshop mit ein.

Leitung: Sabine Hoffmann (Empower This Planet), Thomas Brudermann (Universität Graz)

13:00-14:15 Uhr

RESOWI-Zentrum

Universitätsstraße 15, 8010 Graz

Mittagessen*

Unsere Speisen sind vegan. Wir wünschen einen guten Appetit!

Anmeldepflichtig!

14:15-14:30 Uhr

Alumni-Hörsaal, Universität Graz

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Klimaperformance: «Fin – Future Is Now«

Künstlerin: Heide Spitzer

Mehr Information

Die Grazer Künstlerin Heide geht in ihrer Kunstperformance mit dem Titel „Fin – Future is Now“ aktiv auf das Publikum zu und fordert es auf unterschiedliche Art und Weise auf, Teil des Geschehens zu werden. Das live performative Ereignis möchte das Publikum auf das diesjährige Thema „ZUKUNFT.NEU.DENKEN“ einstimmen; So werden alle Möglichkeiten innerhalb der Performance ausgeschöpft, visualisiert, vertont und Emotionen geweckt. Diese reichen vom Gefühl, als Individuum von Bedeutung zu sein, sich in einer Gruppe unterzuordnen oder machtlos einer Situation gegenüberzustehen, die man nicht beeinflussen kann.

Übertragen auf den Klimawandel und die menschengemachten Gründe dafür, scheinen wir in allem noch immer die Wahl zu haben. Das zu erkennen, der Umwelt gegenüber achtsam zu handeln und die Natur zu schützen, soll im übertragenen Sinne Resultat der Performance sein. Fernab davon, negative Stimmungen hervorzurufen. “Wissenschaft bedient den Intellekt, die Kunst berührt das Herz”, sagt Heide. Es geht darum, zu BEGEISTERN und im besten Falle zu BEWEGEN.

14:30-15:45 Uhr

Alumni-Hörsaal, Universität Graz

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Keynote II:

«Klimakommunikation mit Humor – Klimaausreden achtsam begegnen»

Thomas Brudermann, Universität Graz: Institut für Umweltsystemwissenschaften

Moderation: Irina Nalis

15:45-16:15 Uhr

Universitätsbibliothek Graz, Foyer

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Kaffeepause

16:15 - 17:45 Uhr

Verschiedene

Parallele Angebote: „Verantwortung und Leadership zur Bewältigung der Klimakrise übernehmen“

In diesem Programmblock haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Angeboten zu wählen. Die Workshops sind anmeldepflichtig.

Forum und Debatte: Neue Kommunikationsstrategien und Koalitionen für ein Gelingen der Verkehrswende (Alumni-Hörsaal)

Die Verkehrswende ist die vielleicht hartnäckigste Herausforderung im Rahmen der sozial-ökologischen Transformation, denn die Ansprüche an eine jederzeit verfügbare Mobilität sind in der modernen Gesellschaft hoch. Zudem stehen die Interessen und Sichtweisen wesentlicher gesellschaftlicher Akteursgruppen (Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft) oft in deutlichem Widerspruch zueinander.

Mit einem Fokus auf die österreichische Verkehrswende wollen wir in diesem Format einerseits die Gestaltungsräume relevanter Akteursgruppen und die sich daraus ergebenden Verantwortungen erörtern. Andererseits wollen wir lösungsorientiert in die Zukunft schauen und fragen, wie neue Kommunikationsformen und akteursübergreifende Kooperationen zum Gelingen einer Verkehrswende beitragen können.

Impulse:

- Katharina Götting, Wissenschaftliche Mitarbeiterin (TU Berlin) – Akzeptanz und Partizipation im Bereich Flächenumverteilung in der Mobilitätswende

Auf dem Panel (mit Fish-Bowl-Prinzip) werden die Akteursgruppen vertreten durch:

- Für die wissenschaftliche Sichtweise: Katharina Götting (s.o.)

- Für die zivilgesellschaftliche Perspektive: Alec Hager („Wir machen Wien“; „Radvokaten“)

- Für die politische Perspektive (Schwerpunkt Verwaltung): Hans-Jürgen Salmhofer (Grundsatzabteilung der Mobilitätssektion im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Österreich)

- Für die wirtschaftliche Perspektive: Herbert Minarik (Konzernkoordinator Klimaschutz der ÖBB Holding)

Moderation und Organisation: Tilman Santarius (DKK) und Sebastian Klein (DKK)

Workshops: Wählen Sie aus sieben verschiedenen Workshops aus.

WS II/1: Talking climate law. Kommunikation über Recht in gesellschaftlicher Transformation (LS 15.01)*

Der Kampf gegen die Klimakrise wird an vielen Fronten geführt. Eine davon ist das Recht. Dieses bietet die Möglichkeit, auch die Mächtigen an ihre Verantwortung zu erinnern. Dennoch bleibt dieser Weg, insbesondere im gesellschaftlichen Diskurs, hinter seinen Möglichkeiten zurück. Recht ist für viele Menschen etwas Elitäres/Abstraktes. Der Workshop soll die Wichtigkeit vom Instrument Recht verdeutlichen und Möglichkeiten für juristische Wege zu Klimaschutz erläutern. Zudem soll ein erster Zugang zu juristischer Argumentation und dem Reden/Berichten über diese gemeinsam erarbeitet werde. Dies soll einen Anstoß geben, sich von juristischen Texten nicht abschrecken zu lassen und mehr Zugang zum Recht sowie Kommunikation über rechtliche Themen in gesellschaftliche Diskurse ermöglichen.

Leitung: Maren Solmecke und Bengt Johannsen (Joachim-Herz Promotionskolleg, Leuphana Universität)

WS II/2: Sustainable Leadership. Wie Führungskräfte die Transformation effektiv steuern Engagement fördern können (LS 15.02)*

Damit die Transformation hin zu nachhaltigem Wirtschaften und effektivem Klimaschutz gelingt, erfordert es einen grundlegenden Mindset-Shift gerade in den Führungsebenen. Sustainable Leadership integriert verschiedene Führungstechniken und -ansätze aus der Management-, Organisations- und Persönlichkeitsentwicklungstheorie, um Führungskräfte zu unterstützen, komplexe Herausforderungen zu verstehen, wirtschaftlich, sozial und ökologisch tragfähige Lösungen zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Unser praxisorientierter Workshop führt in die Erfolgsfaktoren von Transformationsprozessen ein und vermittelt konkrete Werkzeuge und Better Practices einer nachhaltigen Führung.

Leitung: Maximilian Jungmann (Heidelberg Center for the Environment (HCE), Universität Heidelberg), Bernd Welz (Klimastiftung für Bürger – KLIMA ARENA)

WS II/3: Verantwortung der Wissenschaft heute. Wie muss sich das Selbstverständnis der Wissenschaftler:innen ändern? (LS 15.03)*

50 Jahre Warnungen von Seiten der Wissenschaft vor den Folgen eines materiellen Wachstumsparadigmas haben die Welt trotz umfangreicher Forschungsprogramme und eines hohen Wissensstandes nicht in angemessenem Maße einer Lösung der großen globalen Herausforderungen nähergebracht. Im Gegenteil: Es wird vor allem in den letzten Jahren schwindendes Vertrauen in die Wissenschaft beklagt.

Genügen Kommunikationsstrategien tatsächlich, oder müssen nicht vielmehr Wissenschaftler:innen und wissenschaftliche Institutionen selbstkritisch hinterfragen ob sie vertrauenswürdig sind? Was muss getan werden, damit sie Akteur der gesellschaftlichen Transformation werden können? Die Ergebnisse einer AG des CCCA sollen Impulse zu kritischer Diskussion und gemeinsam zu erarbeitenden Lösungsansätzen geben.

Leitung: Helga Kromp-Kolb (BOKU University), Lukas Meyer (Universität Graz)

WS II/4: Wie kommt das Klima in die Primetime: Konstruktiver Klimajournalismus im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? (SR 15.15)*

Die zentrale Informationsquelle der deutschen Bevölkerung zum Thema Klimawandel, und insbesondere Klimapolitik, ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wie unsere Befragungen aus dem Projekt „D2Earth“ zeigen. Die öffentlich-rechtlichen Sender stehen immer wieder in der Kritik, dem Thema nicht den Platz einzuräumen, den es angesichts seiner gesellschaftlichen Relevanz verdient. Unsere Daten zeigen, dass nicht nur wenig berichtet wird, sondern auch ereigniszentriert. Welchen Beitrag kann das öffentlich-rechtliche Fernsehen zur Bekämpfung der Klimakrise leisten und wie könnte eine konstruktive Berichterstattung aussehen? Denken Sie mit uns das Fernsehen von morgen.

Leitung: Rahel Roloff (Universität Hamburg), Norman Schumann (KLIMA° vor acht)

WS II/5: Shifting the baseline – Warum es doch auch auf jede:n Einzelne:n ankommt (SR 15.22)*

Immer wieder heißt es in der Klimaberichterstattung: Als einzelne Person kann man wenig verändern. Stattdessen wird auf die nötigen strukturellen Veränderungen und die Verantwortung der Politik und Wirtschaft hingewiesen. Doch stimmt das wirklich? Ist es egal, was der oder die Einzelne macht – und kann man sich darauf ausruhen?

Fest steht: Ohne Menschen, die sich umstellen, wird sich nichts ändern. Wer dabei vorangeht, kann inspirieren und diejenigen mitreißen, die noch zweifeln. Erst dieses kollektive Handeln gibt der Politik dringend nötige Impulse. Dieser Workshop zeigt dir, warum diese Perspektive viel öfter als Baseline in die Klimaberichterstattung gehört – und wie genau das auf konstruktive Weise gelingen kann.

Leitung: Jule Zentek (freie Journalistin), Maximilian Arnhold (freier Journalist)

WS II/6: Gemeinsam die Transformation gestalten. Kann entscheidungs- und verhaltenspsychologisch fundierte Klimakommunikation gesellschaftlichen Zusammenhalt trotz Klimakrise stärken? (SR 15.23)*

In Zeiten der Transformation nehmen Klimaängste und Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu, was auch populistische Lösungsansätze erstarken lässt. Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern, ist eine entscheidungs- und verhaltenspsychologisch fundierte Klimakommunikation essenziell. In diesem Workshop gibt es zum einen Input dazu, wie (politische) Entscheidungsträger:innen zur Klimakrise kommunizieren und zum anderen sollen anhand von klimapolitischen Gesetzbeispielen Verbesserungsvorschläge in Gruppen ausgearbeitet werden.

Leitung: Vanessa Hiess und Jonas Ludwig (Center for Research on Environmental Decisions at TU Berlin)

WS II/7: Rückenstärkung für Klimakommunikator:innen. Supervision als wirkungsvolle Entlastung in einem schwierigen Arbeitsfeld (SR 15.13)*

Klimakommunikation ist ein herausforderndes Themengebiet: Düstere Zukunftsbilder, politische Entscheidungen, die wirksame Maßnahmen verhindern, oder ein Umfeld, das dem eigenen Engagement gleichgültig gegenübersteht. Menschen, die sich beruflich mit der planetaren Krise beschäftigen, fühlen sich oft belastet. In der Medien- und Kommunikationsbranche ist es – anders als etwa im Sozialbereich – (noch) nicht üblich, professionelle Begleitung in Anspruch zu nehmen. Supervision als bewährtes Verfahren bietet sich an, um berufliche Themen strukturiert zu reflektieren und zu bearbeiten, um Stress zu reduzieren und die psychische Gesundheit zu stärken. In diesem praxisorientierten Workshop erproben wir gemeinsam den potenziellen Nutzen von Supervision für Kommunikationsberufe.

Leitung: Ursula Mikosch (Lehrbeauftragte an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)

ganztägig

Universitätsbibliothek, Foyer

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Mutter Erde Telefon

Was würde die Erde der Menschheit raten, wenn sie mit uns reden könnte? Ist sie sauer auf uns? Oder ist ihr die Klimakrise egal?

Mehr Information

Diese Fragen lassen sich jetzt mit dem Mutter-Erde-Telefon beantworten. Wer den Hörer des schwarzen Telefonapparats anhebt, wird nämlich direkt mit unserem Planeten verbunden, der mittels Künstlicher Intelligenz Fragen beantworten und Ratschläge geben kann.

Nutzen Sie die Gelegenheit und führen Sie ein kurzes Telefonat mit “Mutter Erde”.

Umsetzung: Falco Saalfeld und Mark Schatz

ab 18:30 Uhr

Hotel Weitzer

Grieskai 12/14, 8020 Graz

Abendveranstaltung*

Bei einem gemeinsamen Abendessen in den schönen Räumlichkeiten des Hotel Weitzer möchten wir den ersten Kongresstag ausklingen lassen. Mit dezenter musikalischer Begleitung durch Mitglieder des Orchesters der Universität Graz steht der Abend ganz im Zeichen des Austauschs und der Vernetzung.

Das Essen sowie die Getränke sind im Kongressbeitrag inbegriffen. Anmeldepflichtig!

Donnerstag, 26.09.2024

08:00-08:50 Uhr

Innenhof Hauptgebäude Uni Graz/ bei Schlechtwetter: Alumni-Hörsaal, Universität Graz

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Morgeneinstimmung*

»ZUKUNFT.NEU.FÜHLEN«

Künstlerin: Consuelo Méndez

Gestaltung: Studierende des Lehrgangs “Nachhaltigkeitskommunikation und Klimajournalismus” (FH JOANNEUM)

Mehr Informationen

Angst, Trauer, Wut, Scham, Überforderung: Die Klimakrise ruft verschiedene Gefühle in uns hervor. Wie können wir damit umgehen, um die Hoffnung und Kraft zu spüren, mit der wir unsere Zukunft neu denken wollen? “ZUKUNFT.NEU.FÜHLEN” möchte den K3-Konferenz-Teilnehmenden die Möglichkeit geben, ihre belastenden Gefühle rund um die Klimakrise zu erforschen, anzunehmen und auszudrücken. Das kollektive Erleben von belastenden Gefühlen macht klar, dass wir alle auf einer emotionalen Ebene von der Klimakrise beeinflusst sind und gemeinsam Wege finden können, damit umzugehen. Künstlerische Praktiken und Kommunikation über Körpererfahrung stärken die Selbstwirksamkeit sowie die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten und erweitern den Kommunikations-Spiel-Raum.

Anmeldepflichtig!

09:00-09:15 Uhr

Alumni-Hörsaal, Universität Graz

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Begrüßung zum zweiten Kongresstag

Moderation: Irina Nalis

09:15-10:30 Uhr

Alumni-Hörsaal, Universität Graz

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Keynote III:

«Positive Kipppunkte für den Klimaschutz»

Lukas Fesenfeld, Universität Bern: Institut für Politikwissenschaft

Moderation: Irina Nalis

10:30-11:00 Uhr

Universitätsbibliothek Graz, Foyer

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Kaffeepause

11:00-12:30 Uhr

Alumni-Hörsaal, Universität Graz

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Verleihung des K3-Preises für Klimakommunikation

Die von einer Fachjury auserkorenen Gewinnerprojekte des K3-Preises 2024 in den drei Kategorien „Bürger:innen-Preis der KLIMA ARENA (Klimastiftung für Bürger)“, „Eunice-Foote-Preis für Wissenschaftskommunikation“ und „K3-Preis für Klimajournalismus“ werden vor den Vorhang geholt.

Moderation: Brigitte Grahsl (klimaaktiv) und Carel Mohn (Klimafakten)

12:30-13:45 Uhr

RESOWI-Zentrum

Universitätsstraße 15, 8010 Graz

Mittagessen*

Unsere Speisen sind vegan. Wir wünschen einen guten Appetit!

Anmeldepflichtig!

13:45-15:15 Uhr

Verschiedene

Parallele Angebote: “Über Lösungen sprechen”

In diesem Programmblock haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Angeboten zu wählen. Die Workshops sind anmeldepflichtig.

Forum und Debatte III: Zur Transformation! Über Lösungen sprechen (Alumni-Hörsaal)

Gerade in Zeiten von Polarisierung und gesellschaftlicher Spaltung ist es zentral, dass Lösungen von der Mehrheit der Gesellschaft getragen werden. Wie kann Klimakommunikation dazu beitragen, bestehende Hürden zu überwinden und Lösungen in den Fokus zu rücken? Anhand von drei Praxisbeispielen erfahren wir, wie gesellschaftliche, kontroverse Debatten geführt werden können:

- Fokus Journalismus-Gesellschaft: Mit «Challenge Accepted» rückt das Online-Magazins «Republik» den Blick auf Menschen, die die Herausforderungen der Klimakrise annehmen und bringt mit neuen Formaten den lösungsorientierten Austausch voran.

- Fokus Praxis-Verwaltung: Das Innovationsprojekt «Future Urban Society» sucht kreative Ansätze, wie das städtische Leben in den planetaren Grenzen möglich ist. Expert:innen, Innovator:innen und Personen aus der Verwaltung bauen Hürden ab, um neue Lösungen zu boostern.

- Fokus Wissenschaft-Gesellschaft-Verwaltung: Mit dem Projekt «Zukunftsbilder Netto Null» schafft die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) zusammen mit der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz Visualisierungen einer klimaneutralen Schweiz. Über Storytelling werden Lösungen in die Mitte der Gesellschaft gebracht.

Im Programmpunkt werden gemeinsam über Voraussetzungen, Herausforderungen und Chancen diskutiert, die diese Formate mit sich bringen.

Impulse:

- Elia Blülle, Journalist «Republik Magazin», Mitinitiator von «Challenge Accepted»

- Samuel Eberenz, Projektleiter bei «Stiftung Risiko Dialog» und Mitinitiator von «Future Urban Society»

- Elena Kaeser, Designerin der ZHdK

- Simone Stolz, Designerin der ZHdK

Organisation: Severin Marty (ProClim) und Andrea Möller (NCCS)

Workshops: Wählen Sie aus sieben verschiedenen Workshops aus.

WS III/1: Klimazukunft - Inspirierende Geschichten. Chancen und Grenzen gemeinsam entwickelter Narrative (SR 15.15)*

Angesichts der Polykrise ist es wichtiger als je zuvor, die Zukunft aktiv zu gestalten. Gerechte, farbenfrohe Realutopien und ein optimistischer Blick in die Zukunft sind dafür entscheidend. Doch es ist oft schwierig, positive Zukunftsbilder zu entwickeln und ein klares Bild davon zu haben, was uns wichtig ist. Mit Hilfe narrativer Methoden wie Springboard Stories und der Held:innenreise haben wir in den Projekten “Tales of Tomorrow” und “RaumStory” in Klima-Dialogen mit unterschiedlichen Zielgruppen solche positiven Visionen entwickelt. Die gemeinsame Entwicklung von Geschichten ist dabei ein wertvolles Werkzeug, um Zukunftsvisionen konkret zu machen und inspirierend zu kommunizieren. In diesem Workshop zeigen wir praxisnah, wie solche Geschichten zur Veränderung aufgebaut werden können.

Leitung: Karin Thier (IU Internationale Hochschule), Sonja Völler und Judith Neumann (Umweltbundesamt), Patrick Scherhaufer (BOKU University)

WS III/2: Lessons learned: 15 Jahre Klimakommunikation. Kommunikativer Erfahrungsschatz der Klima- & Energiemodellregionen (LS 15.01)*

In diesem unterhaltsamen Workshop werden die Teilnehmer:innen auf eine kleine Österreich-Rundfahrt entführt durch die Landschaft von 15 Jahren Kommunikations-Praxis in Österreichs Klima- und Energiemodellregionen.

Die Reiseführer:innen führen zu schillernden Leuchttürmen der gelungenen Kommunikationspraxis und analysieren gemeinsam mit den Teilnehmer:innen, was diese Kampagnen und Projekte kommunikativ so schlagkräftig gemacht hat (Framing, wie/wann Akteur:innen eingebunden wurden, Hebel für die Umsetzung etc.).

Unsere gemeinsame Reise führt aber genauso zu den „Sümpfen des Vergessen Wollens“, zu groß gedachten, aber leider grandios gescheiterten Ideen und Kommunikationsvorhaben (Fails, harte Nüsse & dicke Bretter nach 15 Jahren KEM-Regionen).

Leitung: Miriam Schönbrunn (Klima- und Energiefonds), Sybille Chiari (KEM Programm)

WS III/3: Stopp Greenwashing. Wie kann ich Klimaschutz als Unternehmen authentisch kommunizieren? (LS 15.02)*

Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten steigt stark an. Doch EU-weit sind lt. Europäischer Kommission 53% aller umweltbezogener Aussagen vage oder irreführend. Die EU-Green Claims Directive soll Greenwashing durch klare Regeln verhindern, denn Greenwashing ist nicht nur ein Marketing-Schmäh. Es gefährdet durch irreführende Aussagen den dringend benötigten Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft und stumpft Menschen gegenüber sinnvollen Lösungen ab. Wir benötigen daher Bewusstsein und Kompetenzen im Umgang mit Tools, um Nachhaltigkeitsbemühungen authentisch zu kommunizieren. Im Workshop erarbeiten wir, wie dies funktioniert und betrachten bereits existierende Good Practices.

Leitung: Katharina Benedetter und Marianne Dobner (Future Minds)

WS III/4: Visionen in Aktion: Gestalte deine Zukunft! Zukunftsbilder spielerisch begreifen und in Handlungen umsetzen! (SR 15.22)*

Zukunft ist gestaltbar: Welche Zukunftsbilder haben die Teilnehmenden für sich?

Mit inspirierenden Zukunftsbildern vermittelt der Workshop Orientierung sowie Sicherheit und aktiviert Menschen zum Handeln und zur Umsetzung neuer Lösungen. Den Ausgangspunkt des Workshops bilden die Zukunftsbilder 2040 (zukunftsbilder.net), die von wissenschaftlichen Expert:innen erarbeitet wurden. Die Zukunftsbilder 2040 bieten in strukturierter Form eine Vielfalt konkreter Bilder, wie Nachhaltigkeit und ein gutes Leben für alle, an. Diese können auf unterschiedliche Art und Weise Wirklichkeit werden. Die Teilnehmer:innen werden damit in ihrer Zuversicht und Kreativität aktiviert, um fundierte und zugleich spezifische Zukunftsbilder für ihr eigenes Leben zu entwerfen.

Leitung: Andreas Pfennig (Scientists for Future Deutschland, University of Liège, Belgien), Gudrun Neuper (Kontor FREiRAUM)

WS III/5: Konstruktiver Klimajournalismus. Wie man Lösungen vermittelt, Selbstwirksamkeit fördert und zum Handeln motiviert (SR 15.23)*

Journalistische Medien sind für Laien die wichtigste Quelle für Informationen zum Klimawandel, weisen jedoch oft einen negativen Bias auf, was auf den inhärenten Nachrichtenwert negativer Informationen und die normative Bedeutung kritischen Berichtens zurückzuführen ist. Dieser Bias kann negative Gefühle auslösen, zu Apathie und Resignation sowie in Folge auch zu Nachrichtenvermeidung führen. Dem will konstruktiver Journalismus, der sich durch einen lösungs- sowie zukunftsorientierten Zugang zu gesellschaftlichen Problemen und Krisen auszeichnet, entgegenwirken. Im Workshop sollen Grundlagen des konstruktiven Journalismus – insbesondere im Kontext der Klimakrise – basierend auf dem aktuellen Forschungsstand vermittelt, gemeinsam diskutiert und anhand praktischer Übungen angewandt werden.

Leitung: Anna Gaul und Bernhard Goodwin (Ludwig-Maximilians-Universität)

WS III/6: Umkämpfte Landschaften – Was gehört wohin? Solar oder Naturschutz? Entdecke Komplexität und Lösungen der Schweiz mit Spiel. (SR 15.13)*

Unsere Gesellschaften stehen vor einer enormen doppelten Herausforderung: Wie kann genügend grüne Energie erzeugt werden, und wie kann der Zusammenbruch der biologischen Vielfalt verhindert werden? Die Schweizer Regierung hat sich zu einer Netto-Null-Energieversorgung und zu einem besseren Schutz der biologischen Vielfalt durch internationale Verträge verpflichtet. Wie beide Ziele erreicht werden sollen, bleibt jedoch unklar. Sollen Sonnenkollektoren hoch oben in den Alpen angebracht werden? Wie viel Artenvielfalt kann für den Bau eines Staudamms geopfert werden? Welche Kompromisse gibt es für die verschiedenen Interessengruppen? Mit Hilfe von partizipativen Simulationsmodellen, Rollenspielen, können wir erforschen, welcher Lösungsraum für die Herausforderungen unserer Zeit besteht.

Leitung: Swen Bos, Marta Brkovic Dodig, Karolina Kernbach und Tiphaine Mühlethaler (Empa Schweiz)

WS III/7: SDG HUB: Klima-Kommunikation auf einen Blick. KI-basierte Visualisierung des öffentlichen Nachhaltigkeitsdiskurses Österreichs (LS 15.03)*

Sie möchten die öffentliche Wahrnehmung der 17 SDG-Ziele und der jeweiligen Umweltindikatoren analysieren? Den Impact der eigenen Klima-Kommunikation verbessern? Einen Überblick über aktuelle Narrative und Akteur:innen in digitalen Medien gewinnen? Im Workshop wird die KI-unterstützte SDG HUB Plattform vorgestellt, welche Online-Publikationen in Echtzeit erfasst, klassifiziert und mit einem interakiven Dashboard durchsuchbar macht. Durch automatisierte Klassifikation und Geo-Referenzierung mittels Wissensgraphen bietet SDG HUB einen Überblick darüber, wer in Österreich im Themenbereich Klima- und Nachhaltigkeit was in einem bestimmten inhaltlichen und regionalen Kontext sagt.

Leitung: Bettina Knoflach (Universität Innsbruck), Arno Scharl (webLyzard technology)

15:15-15:45 Uhr

Universitätsbibliothek Graz, Foyer

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Kaffeepause

15:45-16:00 Uhr

Alumni-Hörsaal, Universität Graz

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Vorstellung der Charta für Klimakommunikation

Vorstellung der Charta für Klimakommunikation durch Brigitte Grahsl (klimaaktiv) und Christopher Schrader (Wissenschaftsjournalist).

16:00-17:45 Uhr

Alumni-Hörsaal, Universität Graz

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Podiumsdiskussion: Partnerschaften und Allianzen für eine lebenswerte Welt

Kräfte bündeln, Aushandlungsprozesse gestalten

Mehr Information

Im Zusammenhang mit der Debatte zur Klimakrise wird aktuell oft von einer „Lagerbildung“, „Polarisierung“ oder sogar einer „Spaltung der Gesellschaft“ gesprochen. Öffentliche Auseinandersetzungen oder Dispute und das Austragen von Meinungsverschiedenheiten sind essentieller Bestandteil jeder Demokratie. Es besteht jedoch die Gefahr, dass eine Verschiebung von einem Positions- hin zu einem Identitätskonflikt stattfindet. Wenn es bei stark polarisierten Debatten nicht mehr um einen sachlichen Diskurs geht, sondern um die Zuordnung zu einer Gruppenidentität über die Abgrenzung zu anderen Gruppen und Argumente und Positionen allein deshalb abgelehnt werden, weil sie von der „Gegenseite“ kommen, erschwert dies massiv den Prozess, Mehrheiten für eine progressive Klima-Politik zu finden. Wie kommen wir weg von der Diskussion darüber, ob man „dafür“ oder „dagegen“ ist hin zu einer Debatte darüber, wie man den Herausforderungen der Klimakrise am besten begegnen kann? Was braucht die Klimadebatte, um eine breite gesellschaftliche Basis zu finden? Was kann gelingende Klima-Kommunikation dazu beitragen?

Podiumsgäste:

- Julia Fessler (GF susform)

- Katharina Rogenhofer (Vorständin KONTEXT Institut für Klimafragen)

- Reinhard Steurer (BOKU University)

- Judith Schwentner (Vizebürgermeisterin Graz)

Moderation: Irina Nalis

17:45-18:00 Uhr

Alumni-Hörsaal, Universität Graz

Universitätsplatz 3a, 8010 Graz

Live-Schaltung zu Extremwetterkongress in Hamburg und Abschluss

ab 19:30 Uhr

Stefaniensaal

Sparkassenplatz 1, 8010 Graz

Konzert für Klima und Menschenrechte im Musikverein Graz

Wir freuen uns im Rahmen der Kooperation mit dem Musikverein Graz auf das “Konzert für Klima und Menschenrechte” hinzuweisen, welches im Anschluss an den K3 von den Kongressteilnehmenden zu vergünstigten Preisen (-50%) besucht werden kann.

Mehr Information

Programm

Joseph Haydn | Die Jahreszeiten, Oratorium für Solostimmen, Chor und Orchester

Mitwirkende:

- Adam Fischer

- Danish Chamber Orchestra

- Arnold Schoenberg Chor

- Nikola Hillebrand Sopran | Mauro Peter Tenor | Florian Boesch Bass

Den Höhepunkt des zweiten internationalen Haydn-Fests des Musikverein Graz bildet das Konzert für Klima und Menschenrechte am 26. September 2024. Am Programm des Abends im Grazer Stefaniensaal steht eines der imposantesten Werke Joseph Haydns: das Oratorium Die Jahreszeiten, in dem Haydn tonmalerisch Natur und Landleben darstellt. Haydn-Experte Adam Fischer dirigiert „sein“ Danish Chamber Orchestra, es singen der renommierte Arnold Schoenberg Chor aus Wien sowie Sängerstars Nikola Hillebrand, Mauro Peter und Florian Boesch. Vor Beginn des Konzertes führt Prof. Dr. Harald Haslmayr (Kunstuniversität Graz) in das Werk ein.

Dieses Konzert ist eine Aufforderung zum Schutz der Umwelt als einer unserer wichtigsten Ressourcen – ein heute dringenderes Anliegen als je zuvor. Hiervon inspiriert spiegelt sich der Jahreslauf als Sinnbild der Natur und des Lebens auch in neuem Erscheinungsbild und in der Programmatik der gesamten Musikvereinssaison 2024/2025 wider.

Als Konferenzteilnehmer:in erhalten Sie online, telefonisch, per Mail und an der Konzertkassa um 50 % ermäßigte Karten unter Nennung des Promocode KLIMA24.

Weitere Infos zum Konzert und zum Ticketkauf finden Sie hier auf unserer Webseite oder auf der Webseite des Musikverein Graz.

Newsletter

Sie möchten keine Neuigkeiten verpassen? Das geht! Über den K3-Newsletter halten wir Sie auf dem Laufenden. Alle News rund um den Kongress erhalten Sie direkt in Ihren Posteingang.